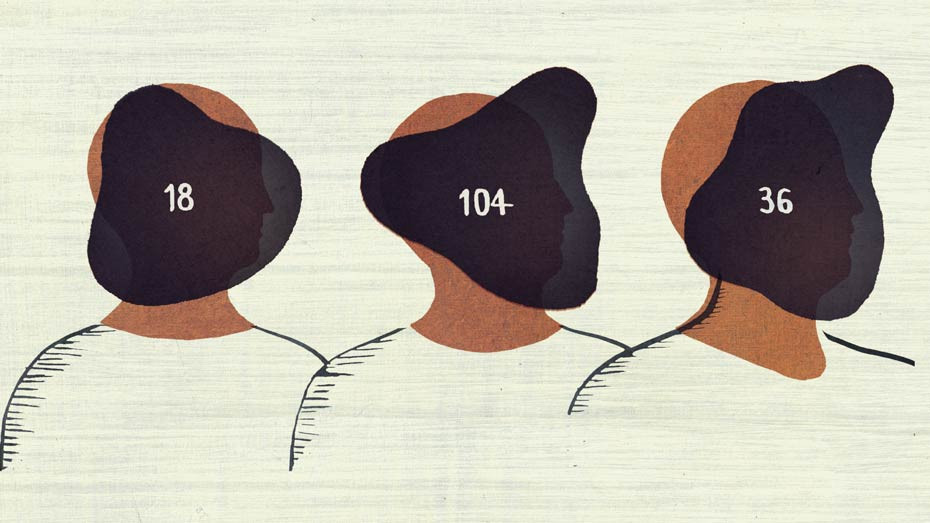

Depuis longtemps, l'histoire du travail hospitalier est traversée par un modèle : celui de l'hôpital-usine. Un lieu où l'on répare les corps en visant le maximum d'efficacité, sans trop se soucier de leurs propriétaires. Comme en témoigne l'ancienne pratique de nommer les patients par leur pathologie et le numéro de leur chambre : "la rate de la 19" ou "le fémur de la 27". Cette tendance à la réification a été combattue dans les années 1970 et 1980 par le mouvement de l'humanisation des soins, avec une philosophie différente : le malade est une personne.

A cette époque, les infirmières qui avaient construit leur professionnalisation, d'un côté, sur la délégation du ménage et des soins d'hygiène aux aides-soignantes et, de l'autre, sur l'appropriation de techniques délaissées par les médecins souhaitaient s'affranchir de la tutelle de ces derniers et conquérir un rôle propre, fondé sur la prévention, mais aussi sur l'écoute et la relation avec le malade, dans une conception globale du soin.

Les générations d'infirmières qui sont descendues dans la rue lors des mouvements sociaux de 1988 et 1993 avaient été formées à cette école du soin "relationnel" et soulignaient déjà l'écart entre ce qu'elles souhaitaient faire et l'organisation du travail. Comme d'autres mobilisations depuis : grèves des urgentistes, Appel des 39 en psychiatrie en 2008, grèves plus récentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Bref, on ne peut pas dire que les soignants n'ont pas pris la parole durant ces dernières décennies.

Un travail "inestimable"

La tendance à la technicisation des soins et à l'"oubli du malade" est ancienne. Et la crise actuelle est le résultat d'un constant déni de réalité de la part des décideurs. Celui-ci porte sur une activité pourtant bien réelle : le travail de care. Au prétexte que ce travail, qui consiste à prêter attention aux patients, ne se voit pas, il n'existerait pas. Le sourire, l'écoute, la disponibilité ou la gentillesse ne se mesurent pas en effet avec les outils de la gestion. Ce travail demeure "inestimable". De même qu'on peut sortir de l'hôpital guéri, au sens somatique du terme, mais avec des séquelles psychologiques liées à la déshumanisation des soins, sans que celles-ci soient mesurées car elles n'entrent pas non plus dans les critères de la gestion.

Gérer les flux de patients ?

Ce déni de réalité des décideurs n'est pas innocent, car il y a un avantage majeur à ce que le travail de care n'entre pas dans les grilles gestionnaires : on peut s'asseoir dessus, ne pas en tenir compte et se laisser aller au fantasme d'un hôpital où l'on gérerait les flux de patients comme ceux des passagers d'un aéroport. Il faut dire que pour la technocratie, la France est une terre d'élection. Dans ce pays, l'exploit technique est survalorisé, et la compétence étroitement associée à la spécialisation. Tout le travail qui consiste à prêter attention à autrui, à anticiper ses besoins (d'être informé, rassuré, écouté, non abandonné) est confondu avec des qualités innées ou vocationnelles qu'on est en droit d'attendre de certaines personnes subalternes. Et qui va payer pour de simples qualités ?

Celles-ci ont été "naturalisées" de longue date dans la féminité. Cela permet de faire planer le doute sur le fait que si les infirmières - les femmes sont majoritaires - n'arrivent plus à offrir une qualité de présence auprès des patients, c'est qu'elles n'ont pas la féminité requise (et feraient mieux de faire autre chose). Et quand elles s'épuisent et le font savoir, il leur est conseillé de prendre de la distance. Les critiques sur l'organisation du travail sont rendues inaudibles par des rationalisations qui rejettent systématiquement la faute sur les individus, sommés de corriger leurs imperfections ou de changer de profession.

L'affect est systématiquement dévalorisé comme une faiblesse ; le chiffre, l'abstraction règnent en maîtres. Alors, jouons le jeu : est-ce que cela coûterait vraiment plus de soigner les gens comme des personnes dignes d'attention ? Bien sûr, certaines structures lourdes coûteraient cher à démanteler, comme ces Ehpad de 400 lits, où l'on traite la dépendance en batterie et qui de "lieu de vie" n'ont plus que le nom. Bien sûr, en deçà d'un certain seuil, la pénurie de personnels rend impossible une présence effective. Mais beaucoup de coûts indirects du système actuel devraient être repensés en tenant compte de l'importance éthique du care.

"On n'est pas des robots", disent certaines aides-soignantes, paroles qu'on aurait attendues autrefois de la part d'ouvrières à la chaîne. Elles se plaignent de surmenage et, plus grave, d'avoir le sentiment de faire du mal aux gens qu'elles soignent. Quand, sous le coup de l'épuisement et de l'irritation, elles sentent monter en elles la violence, certaines préfèrent prendre un arrêt plutôt que de risquer le passage à l'acte. Il s'agit clairement d'un acte de prévention, et non d'une attitude de tire-au-flanc. Avec une question pendante : quel est le coût de l'absentéisme induit par les organisations du travail actuelles ? A l'inverse, quel est le coût pour la santé du présentéisme, de l'activisme et de leurs corollaires en termes d'épuisement émotionnel, d'effondrement dépressif ? Quel est le coût de l'automédication ? Celui des répercussions de l'épuisement émotionnel des parents sur les enfants ? Et quand une personne est renvoyée chez elle, le soir d'une "petite intervention", après s'être assuré qu'elle n'y sera pas seule, quel est le bénéfice de ce travail gratuit réalisé par un proche, qui portera seul l'angoisse et la responsabilité d'appeler les secours en cas de problème ?

Sortir du déni

Quand on est cloué au lit, le care n'est pas un supplément d'âme, c'est vital. Des connaissances sur l'importance de ce travail, en réalité, il n'en manque pas. Des réformes pourraient certes être utilement mises en oeuvre, par exemple du côté de l'amélioration de la formation des médecins, aujourd'hui si pauvre en sciences humaines et sociales. Cette carence les conduit à une méconnaissance de l'humain, qui ne les aide pas à légitimer ce que certains vivent ou pressentent malgré tout. Il faudrait aussi davantage étudier les processus de la souffrance au travail chez les internes. Quant à l'économie et la gestion, on en espère de nouveaux paradigmes critiques tenant compte du travail réel.

Mais pour renverser un tel déni, la solution doit être avant tout politique. Sporadiquement, certains professionnels du soin prennent leurs responsabilités. Ils se révoltent contre ce qu'ils font, refusent de continuer à se défendre de leur souffrance éthique, lèvent le voile sur le sale boulot et sur l'absence de care. C'est ce mouvement où l'éthique précède le politique qui doit s'amplifier. Le revers de l'efficacité néolibérale est la délégitimation des voix des professionnels et des usagers, au profit du seul mode d'expertise technocratique. Tout ce qui compte pour les gens est balayé. L'expérience n'a plus droit de cité, et c'est justement ce qu'il convient de reconquérir politiquement.

© Caroline Gamon

© Caroline Gamon