L’intelligence artificielle a fait irruption dans les entreprises avant même que chacun de nous ait une idée claire de ce que recouvre le terme. Selon une enquête CSA de février 2025, 71 % des actifs connaissent l’IA, 26 % en ont entendu parler sans savoir vraiment de quoi il s’agit et 88 % l’utilisant au travail considèrent qu’elle a déjà ou va transformer significativement les pratiques professionnelles.

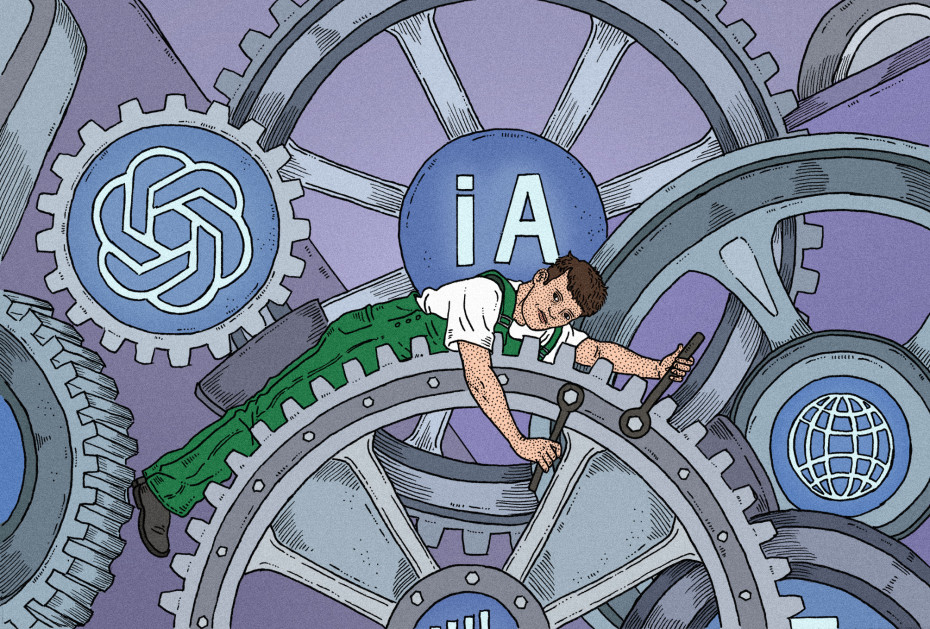

Il existe de multiples définitions de l’IA, qui évoquent toutes les capacités données à des machines d’engranger des sommes de connaissances, de saisir les mécanismes de cognition et de réflexion, et de les reproduire à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines. Et lorsque l’on interroge ChatGPT, l’une de ces intelligences génératives, voici sa version : « L’IA désigne un ensemble de technologies capables de simuler certaines fonctions cognitives humaines : apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, percevoir ou même interagir en langage naturel. Elle s’appuie sur des algorithmes, souvent nourris par d’immenses volumes de données pour automatiser des tâches ou en assister l'exécution. »

Une période d’interrogation

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le principal impact de l’introduction de l’IA ne sera pas la destruction massive d’emplois mais plutôt une « transformation profonde du travail et des métiers »

. Dans une enquête sur ce sujet, le LaborIA, laboratoire de recherche-action créé par le ministère du Travail, souligne que cette mutation ouvre une période d‘interrogation sur les effets de ces transformations des rapports humains-machines, notamment en termes de santé et sécurité au travail

.

Sollicité pour rédiger l’article introductif d’un dossier consacré aux conséquences de l’IA sur le travail tel que celui-ci, ChatGPT rend sa copie en moins de 30 secondes. Il assure d’abord que « bien utilisée, l’IA peut améliorer les conditions de travail » et liste, parmi les « bénéfices les plus notables » : « la réduction de la pénibilité physique ; l’amélioration de la sécurité ; le gain de temps et l’aide à la décision… »

Un argumentaire développé par les promoteurs des IA, qui emballe les chefs d’entreprise. « La hype scientifique introduit une course au développement de solutions technologiques dans un objectif de modernisation et de performance avant même d’appréhender les besoins réels et d’en identifier les usages possibles », observent les chercheurs du LaborIA.

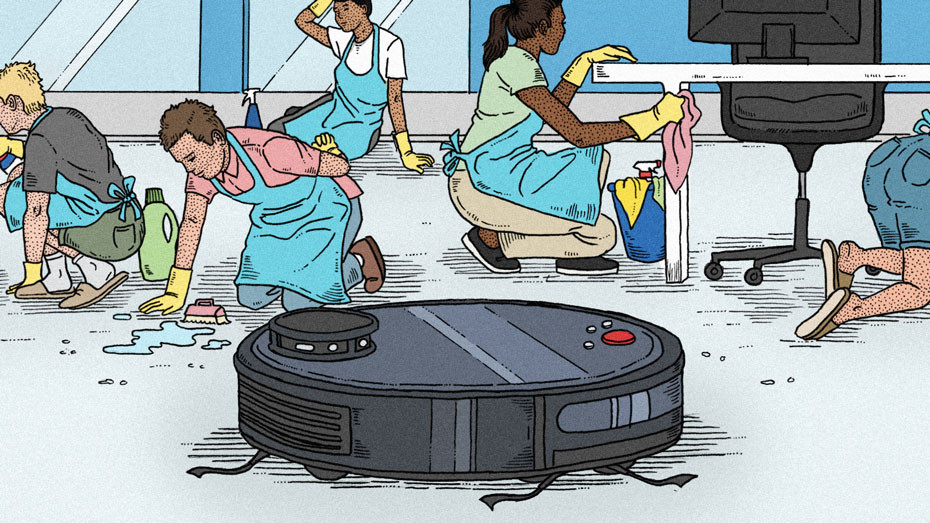

La principale promesse des agents intelligents est d’automatiser des tâches répétitives – comme la recopie de données dans des tableaux ou le classement de dossiers–, et de « libérer » ainsi les travailleurs de corvées chronophages, leur permettant de se consacrer à des missions créatives et stimulantes.

L’utilisation de l’IA s’avère aussi utile pour améliorer la sécurité, en assurant des tâches dangereuses ou nécessitant d’évoluer dans un milieu pollué par des substances toxiques. « Les robots “intelligents” peuvent remplacer les travailleurs dans les emplois dits 3D, c’est-à-dire sales (dirty), dangereux et dégradants », selon l’OIT. Dans les secteurs industriels ou logistiques, ils peuvent se déplacer sur les chantiers afin d’analyser les infrastructures et anticiper tout risque potentiel ou bien encore détecter des signes de fatigue, ou encore dans les mines, effectuer le dynamitage. Mais cela n’est pas sans risque pour le travailleur : « Les comportements imprévisibles des robots, les défaillances des systèmes ou les cybermenaces peuvent compromettre la sécurité », prévient l’OIT.

La fin des moments de respiration

Sans compter que l’automatisation de tâches rébarbatives a elle aussi sa contrepartie : l’intensification du travail. « Dans les secteurs manufacturier et logistique, l’IA ne remplace pas seulement les tâches physiques, elle impose un rythme de travail plus standardisé et contraignant, alerte l’économiste Malo Mofakhami

. Dans les services, les travailleurs de plateformes comme les chauffeurs VTC ou les livreurs voient leurs tâches optimisées par des algorithmes qui dictent leurs déplacements et réduisent leur autonomie. »

« Supprimer les tâches répétitives », c’est « ne plus laisser aux travailleurs que des tâches complexes », confirme Marc Malenfer, responsable de la veille et de la prospective à l’INRS, et « les priver de moments nécessaires de respiration. » Un exemple, selon lui, du « décalage entre la promesse et la réalité », caractéristique des IA. « Elles ont besoin d’être entraînées, corrigées, et leurs résultats doivent être vérifiés. Cela transforme le métier de l’humain et crée une ambiguïté : les travailleurs entraînent des systèmes dont ils ne savent pas si, à l’avenir, ils vont les aider ou les remplacer. »

Un malaise que décrit le syndicat Solidaires Finances publiques dans l’ouvrage L’intelligence artificielle aux impôts (Editions Syllepse, octobre 2024) : auparavant chargés d’enquêtes à des fins de détection de fraudes, les agents aujourd’hui contraints de s'en tenir à des listes issues de croisements de données par l’IA expriment une impression de perte de technicité, d’expertise et de sens.

Globalement, les effets présentés comme positifs d’une assistance IA peuvent donc induire chez le travailleur la crainte d‘une déqualification et de son inutilité. Le Labor IA relève ainsi : « un sentiment de dépossession de l’identité professionnelle », « une perte d’autonomie avec une dégradation potentielle de la flexibilité cognitive du travailleur », « une déresponsabilisation », « une altération de l’éthique face à une expérience désincarnée du travail », et enfin, un « désengagement relationnel ».

Dans une mise en abyme déconcertante, ChatGPT ajoute à cette liste noire : « L’IA n’est pas neutre : elle reproduit (et parfois amplifie) les biais présents dans les données d’apprentissage. Par exemple, un algorithme de recrutement peut discriminer certains profils, sans que cela soit immédiatement visible ou vérifiable. » D’où la mise en garde de l’OIT contre « une dépendance excessive à l’IA » et sa recommandation première : « La participation des travailleurs est essentielle à chaque étape de l'adoption des technologies. »

L'intégralité de notre dossier n°129 à télécharger :

Dossier Santé & Travail IA_5.pdf

© Candice Roger

© Candice Roger