Pollution de l’air : protéger les travailleurs des routes

La pollution issue du trafic routier est-elle un risque professionnel ? Oui, répond l'Anses. L’Agence nationale de sécurité sanitaire en pointe les conséquences sur la santé des travailleurs des routes.

Particules fines (PM2,51 ) et dioxyde d’azote (NO2) : ce sont les deux polluants particulièrement préoccupants pointés du doigt par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) dans son expertise publiée fin 2024 sur les conséquences sanitaires de la pollution issue du trafic routier pour les travailleurs exposés. C’est-à-dire ceux dont l’essentiel de l’activité se déroule sur des routes ou à leur proximité, que ce soit dans l’habitacle d’un véhicule ou à l'extérieur. L’Anses invite les employeurs à mettre en œuvre des actions visant à limiter les expositions et plus largement à améliorer la prise en compte des expositions professionnelles du fait de l’environnement.

Un sujet encore confidentiel

Diminution de l’espérance de vie, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancer du poumon... : les risques pour la santé humaine associés à l’exposition à la pollution atmosphérique urbaine sont bien documentés. La réglementation européenne a d’ailleurs récemment abaissé les normes de qualité de l’air, c'est-à-dire les niveaux de concentration dans l’air à ne pas dépasser pour certains polluants, pour la protection de la santé humaine (Directive UE 2024/2881). En particulier, le trafic routier reste une source importante de pollution atmosphérique.

Cette pollution atmosphérique, bien que d’origine environnementale, représente un enjeu fort de santé au travail pour les personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont exposées plus longuement et à des niveaux de pollution plus élevés que celles qui ne travaillent pas dans ces conditions. Cela soulève des préoccupations chez les travailleurs quant aux impacts sur leur santé.

Pour autant, cette problématique reste confidentielle en santé au travail. Il s’agit d’un facteur de risque encore insuffisamment pris en compte dans l’inventaire et l’évaluation des expositions professionnelles qui incombent à l’employeur, avec l’appui des services de prévention et de santé au travail, sans doute à cause de son caractère « environnemental ».

De plus, la littérature examinant les expositions professionnelles à la pollution atmosphérique étant parcellaire (peu d’études, et qui ciblent des contextes professionnels très spécifiques), cette thématique est souvent écartée des rapports institutionnels relatifs aux effets sanitaires de la pollution atmosphérique (US EPA 2019, HEI 2022 et OMS 2021).

Un concentré de pollution dans l’habitacle

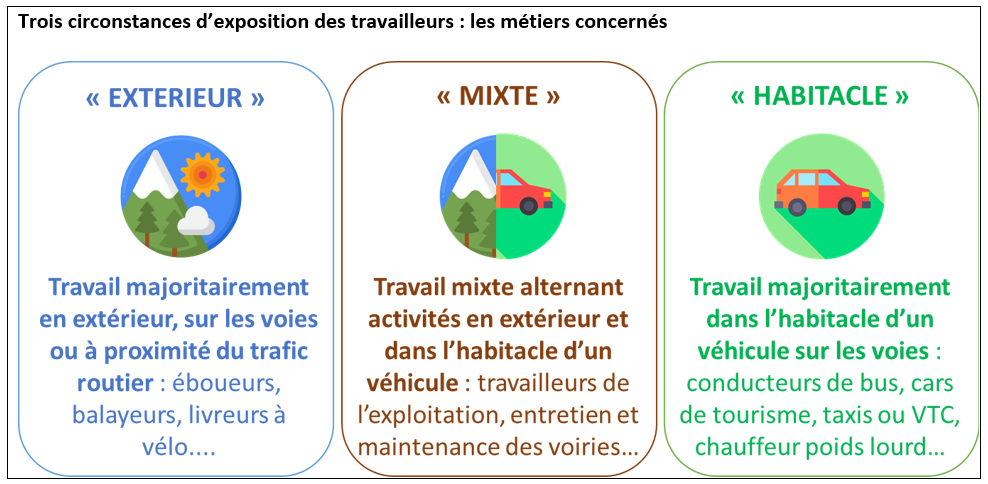

Trois circonstances d’exposition professionnelle à la pollution issue du trafic routier ont été définies à partir de l’étude de plusieurs secteurs concernés, tels que l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la voirie, le transport de personnes ou de marchandises, la collecte de déchets. Elles ont été conçues dans l’objectif de couvrir tous les métiers ou activités professionnelles impliquant la présence du travailleur sur les voies de circulation ou à proximité du trafic routier, en extérieur ou dans un habitacle.

L’expertise met en évidence une surexposition systématique des travailleurs aux polluants issus du trafic routier, c’est-à-dire avec des niveaux plus élevés que ceux auxquels est soumise une population ne travaillant pas sur les voies de circulation ou à proximité du trafic routier. Cette surexposition est observée pour toutes les circonstances d’exposition et s’avère particulièrement marquée dans l’habitacle des véhicules, qui favorise l’accumulation des polluants.

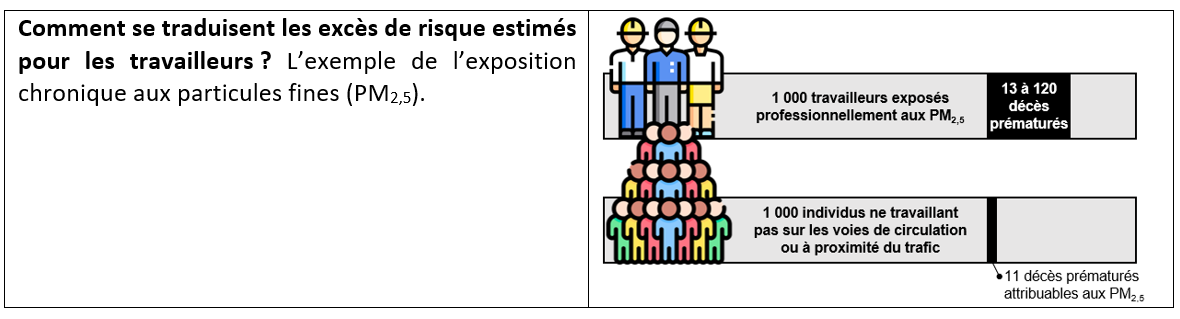

Parmi les polluants étudiés, les particules fines (PM2,5), le carbone suie et le dioxyde d’azote (NO₂) se distinguent par leurs niveaux d’exposition élevés et les conséquences sanitaires qu’ils sont susceptibles d’induire, à savoir des décès anticipés. Ces polluants sont étroitement reliés à la pollution routière, qu’elle provienne des gaz d’échappement (NO₂, PM2,5, carbone suie) ou de l’usure des routes, des pneus et des freins (PM2,5). Les excès de risques pour les travailleurs s’ajoutent aux risques déjà encourus par la population générale.

A titre d’illustration, l'exposition chronique aux particules fines pourrait entrainer jusqu'à 120 décès dans une population de 1000 travailleurs exposés professionnellement, soit dix fois plus que dans une population de 1000 individus ne travaillant pas sur les voies de circulation ou à proximité du trafic.  Au-delà des circonstances d’exposition professionnelle, l’expertise de l’Anses a identifié plusieurs facteurs susceptibles de majorer les expositions des travailleurs aux polluants issus du trafic routier. Ces facteurs peuvent être liés :

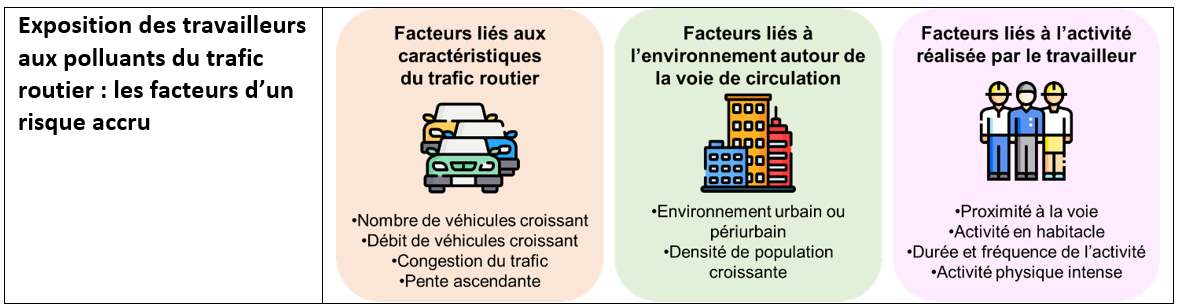

Au-delà des circonstances d’exposition professionnelle, l’expertise de l’Anses a identifié plusieurs facteurs susceptibles de majorer les expositions des travailleurs aux polluants issus du trafic routier. Ces facteurs peuvent être liés :

• Aux caractéristiques du trafic routier à proximité du travailleur. Par exemple : la densité de circulation et la présence de véhicules lourds ;

• A l’environnement autour de la voie de circulation. Par exemple : travailler dans une rue encaissée ou dans une zone faiblement ventilée peut accentuer l’accumulation des polluants ;

• A l’activité réalisée par le travailleur. Par exemple : les tâches impliquant une proximité au trafic ou la présence au cœur d’une voie de circulation.

Comment réduire les expositions ?

Il apparaît essentiel que les acteurs de terrain, préventeurs et employeurs, se saisissent de ces connaissances et résultats pour identifier les mesures de prévention les plus efficaces en fonction des contraintes spécifiques de chaque activité.

En particulier, la description des facteurs susceptibles d’influencer les expositions constitue une aide aux acteurs de terrain pour mieux analyser les situations d’exposition et mettre en place des actions préventives afin de réduire l’exposition des travailleurs à l’ensemble des polluants atmosphériques issus du trafic routier. Une baisse des expositions signifie aussi une diminution des risques pour la santé.

Par ailleurs, une adaptation réaliste de l’organisation du travail peut permettre de limiter l’exposition. On peut ainsi envisager d'éviter les activités en situation de forte congestion du trafic, de réduire le temps passé en bord de route ou à proximité immédiate du trafic, de privilégier des itinéraires alternatifs avec moins de circulation ou de recourir à des pistes cyclables séparées pour les travailleurs à vélo.

Enfin, pour les travailleurs passant du temps dans un véhicule, certaines bonnes pratiques existent pour limiter la pollution de l’habitacle :

• Activer le mode de recirculation d’air et garder les vitres fermées en cas de bouchons et de circulation dans un tunnel ;

• Maintenir une distance d’au moins une voiture avec le véhicule précédent pour limiter le transfert direct des gaz d’échappement ;

• Remplacer régulièrement le filtre à air habitacle en suivant les recommandations du constructeur.

L'exposome comme perspective de prévention

La problématique de l'exposition des travailleurs à la pollution atmosphérique soulève plusieurs enjeux plus généraux et fondamentaux en matière de prévention, compte tenu des dispositifs existants encore majoritairement inadaptés aux expositions professionnelles d’origine environnementale.

L'exposition à la pollution de l'air provient de facteurs environnementaux externes à l’activité professionnelle, ce qui les rend difficilement maîtrisables et contrôlables par les employeurs. Cette pollution est d’autant plus complexe que les sources sont diverses et que ces facteurs influencent l’exposition multiples. En outre, la prise en charge de la pollution environnementale dans l’évaluation des risques professionnels doit s’intégrer dans un contexte de polyexposition au travail parfois déjà bien marquée - combinant facteurs de pénibilité, expositions à d’autres risques chimiques, physiques et biologiques, contraintes organisationnelles et relationnelles, et accidents de travail. La pollution atmosphérique n’en demeure pas moins une problématique que les employeurs doivent intégrer dans leur plan d’action en matière de prévention des risques.

Ce constat témoigne de l’intérêt d’intégrer la santé environnementale dans les pratiques en santé au travail afin d’améliorer la prévention des atteintes à la santé. La sensibilisation des acteurs du domaine de la santé au travail à la problématique de la pollution environnementale est un enjeu important. En appui à une réelle prise en compte de ce facteur de risque en santé au travail, la surveillance voire la mise en place d’un suivi réglementaire de l’exposition au NO₂ et aux particules de l’air ambiant (PM2,5) pourraient être envisagées, de même que la révision ou la construction de Valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) spécifiques à ces situations d’exposition.

Face à ces défis, la notion d’exposome, initialement développée en santé publique, pourrait offrir un cadre de réflexion utile pour envisager une prévention « intégrée » prenant en compte la multiplicité des risques, où le travail est considéré comme un risque parmi d’autres, susceptible de contribuer à l’altération de la santé de la personne au même titre que les risques sociaux, individuels ou environnementaux.

Source des graphiques : Anses.

- 1PM est l'acronyme de particulate matter (matière particulaire).

A lire aussi

Particules fines : à chacun sa norme, par Henri Bastos, Santé & Travail, octobre 2019

Ces poussières que l’Etat ne peut plus mettre sous le tapis, par Nolwenn Weiler, Santé & Travail, 14 juin 2021