Pour repérer l’ampleur des expositions au bruit dans le travail, l’important est comme toujours de dire clairement ce que l’on cherche à mesurer. On peut s’en tenir au nombre annuel de surdités professionnelles nouvellement déclarées, qui est de quelques centaines. A l’autre extrême des évaluations possibles, on peut examiner, dans l’édition 2017 de l’enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer), la proportion de salariés que les médecins du travail jugent exposés à des nuisances sonores : soit 32,9 % en 2017, ce qui, rapporté au nombre total des salariés, représente plus de huit millions de personnes.

Le rapprochement entre ces deux modes de mesure n’a toutefois pas beaucoup de sens : toutes les nuisances sonores n’entraînent pas des surdités, toutes les personnes exposées ne souffrent pas d’atteintes auditives et tous les malades ne développent pas des pathologies susceptibles d’être reconnues par le système de réparation – et ce d’autant moins que les critères de reconnaissance demeurent très restrictifs (voir cet article du dossier). Mais les données de l’enquête Sumer permettent quoi qu’il en soit de décrire des niveaux et des formes de risque, ainsi que de préciser les populations concernées.

Surexposition des ouvriers

Restons d’abord sur les nuisances sonores dans leur ensemble. Parmi le tiers de salariés qui les subissent, on note de grandes disparités entre les différentes catégories professionnelles. Ainsi, le pourcentage de personnes exposées monte à 51 % dans l’industrie et même à 65 % dans le bâtiment. La surexposition des ouvriers est flagrante : 52 % chez les ouvriers non qualifiés et 68 % chez les qualifiés.

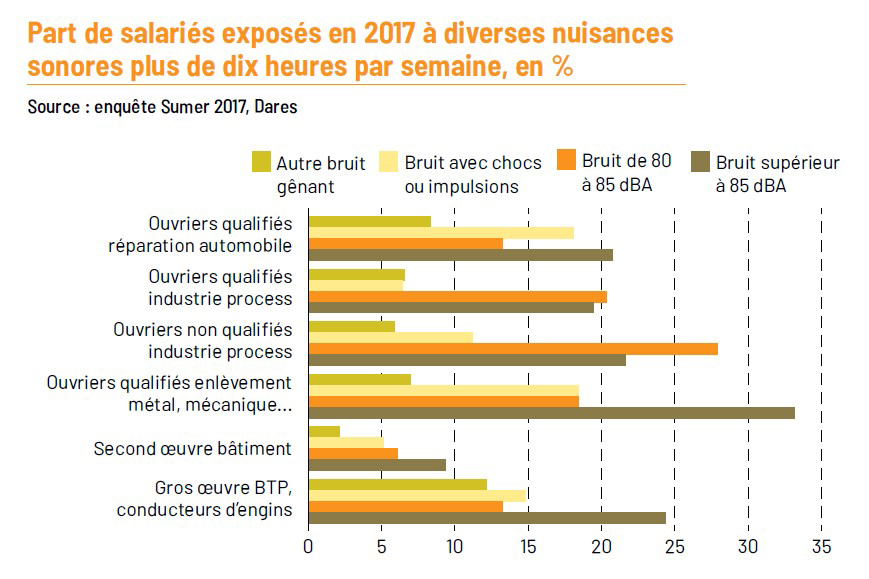

Dans l’enquête Sumer, la notion de nuisance sonore rassemble plusieurs items, compatibles entre eux, avec des enjeux de santé différents : la présence de bruits supérieurs à 85 dB(A), auxquels sont confrontés 13 % des salariés ; ou bien ceux compris entre 80 et 85 dB(A), soit 14 % des personnes ; ou encore ceux « comportant des chocs, des impulsions », que connaissent 12 % des travailleurs ; ou, enfin, la catégorie « autre bruit gênant », qui concerne 14 % d’entre eux. Pour chaque item, il est spécifié si cette exposition dure plus de dix heures par semaine – auquel cas les pourcentages sont bien sûr moindres.

Le premier graphique ci-dessus montre la fréquence de chacune de ces modalités, au-dessus de dix heures par semaine, pour quelques familles professionnelles : celles comprenant au moins 200 000 salariés, avec une proportion globale d’exposés aux nuisances sonores supérieures à 70 %. On voit bien ici l’intérêt de préciser ces critères de quantification. Ainsi, les « ouvriers qualifiés par enlèvement de métal »

se distinguent notamment par l’exposition aux bruits de plus de 85 dB(A) ; les ouvriers qualifiés de la réparation automobile ont un taux élevé de chocs sonores ; dans le bâtiment, le gros œuvre présente des taux nettement plus hauts que le second œuvre quand on met, comme ici, la barre à 10 heures par semaine. Si on élargit la gamme des catégories étudiées, certaines apparaissent parmi les plus concernées mais pour un seul des quatre items : par exemple, 38 % des enseignants sont exposés à un « bruit gênant », dont 14 % pendant plus de 10 heures par semaine.

Trente ans de stagnation

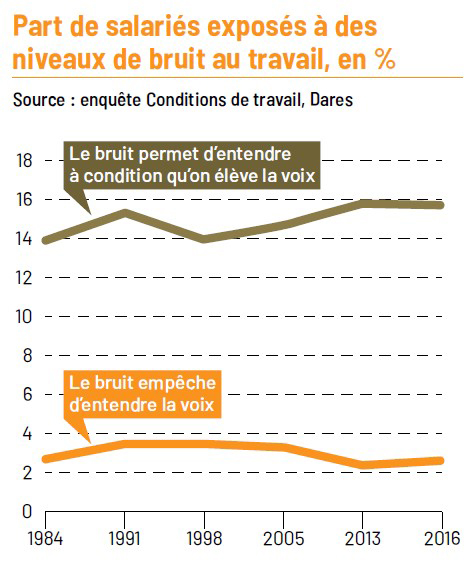

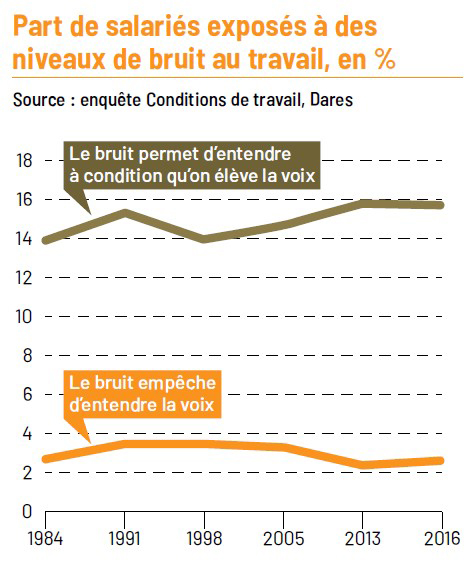

Les ouvriers de l’industrie sont en première ligne. Leurs effectifs tendant à diminuer, on pourrait s’attendre à une baisse progressive des expositions, tous secteurs confondus. Pour s’en assurer, le mieux est cette fois de mobiliser les éditions successives de l’enquête nationale Conditions de travail, menée par la direction de l’Animation de la recherche, des Etudes et des Statistiques (Dares) du ministère du Travail. Depuis plusieurs décennies, la question concernant le bruit ne varie pas : « Quand vous travaillez, si une personne, placée à deux ou trois mètres de vous, vous adresse la parole : 1. Vous l’entendez, si elle parle normalement ; 2. Vous l’entendez, à condition qu’elle élève la voix ; 3. Vous ne pouvez pas l’entendre. » Sur une trentaine d’années, on peut suivre l’évolution des deuxièmes et troisièmes réponses, révélant respectivement un niveau de bruit qu’on peut juger plutôt élevé, ou très élevé.

Avec beaucoup de prudence dans l’interprétation, ces résultats montrent une quasi-stabilité des bruits « très élevés », la part des salariés concernés passant de 2,7 % en 1984 à 2,6 % en 2016, avec quelques fluctuations intermédiaires. Par contre, on observe une progression, légère, des bruits « plutôt élevés », la proportion des travailleurs qui les subissent passant de 13,8 % au début des années 1980 à 15,7 % en 2016 (voir second graphique ci-dessus). L’amélioration globale et nette n’est donc pas au rendez-vous. Les raisons de cette stagnation sont multiples (voir cet article du dossier). Les données statistiques confirment en tout cas que l’on parle ici de populations nombreuses, sans constater aucun progrès d’ensemble.

© Benjamin Tejero

© Benjamin Tejero